「住宅性能表示制度」とは

住宅品質確保促進法の大きな柱の1つが「住宅性能表示制度」です。

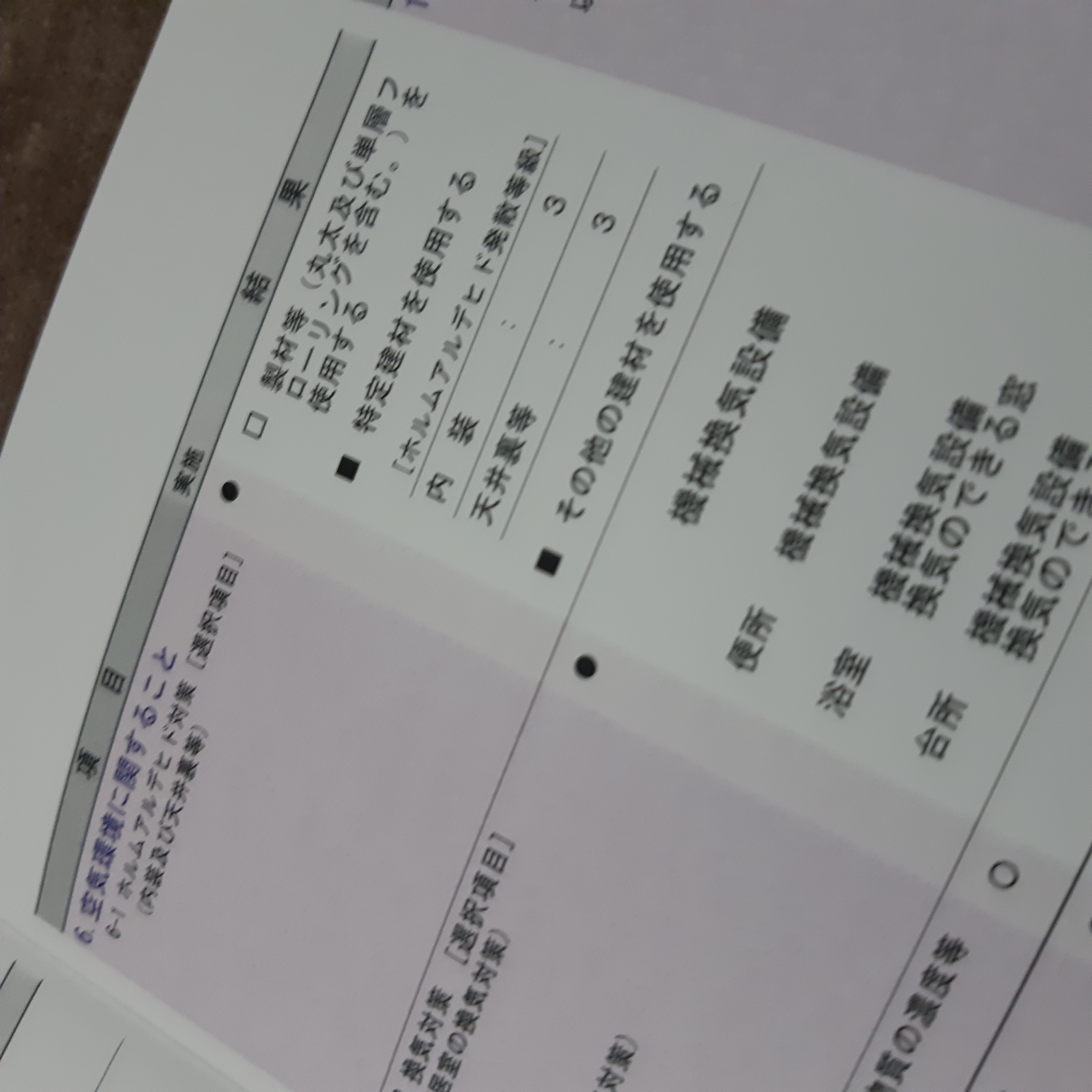

住宅の構造や安全性、維持管理のしやすさなど、10項目に及ぶ住宅性能を等級などでわかりやすく表示している制度です。これは任意制度ですが、住宅の性能を考える上、そして検討の上での公的な基準となっています。

住宅性能表示制度は2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で創設された比較的新しい制度です。住宅性能を示す公的な基準であり、長期優良住宅など他の関連制度を構築する際のベースとなることが多いのです。

これらの住宅性能の評価にあたっては、「日本住宅性能表示基準」や「評価方法基準」が国土交通大臣から定められています。実際の評価は第三者機関である登録住宅性能評価機関が実施します。任意制度であるため、活用の有無は消費者の判断によります。最近の新築分譲マンション、新築注文住宅では、ほぼすべての業者が採用している制度です。

- 住宅性能評価書は住宅の性能を数字で示し、耐久性や省エネ性など目に見えない面も評価されます。

- 第三者の専門家によるチェックが受けられ、希望の性能が設計に反映されているかどうか確認されます。

- 住宅ローン審査の検討や給付金の申請対象になる場合があります。

- 住宅ローンの審査や給付金の申請時に評価書提出が必要です。

- 地震保険料の割引や贈与税の非金銭枠の拡大の特典があります。

- トラブル発生時に住宅紛争処理機関が利用でき、議事的な解決が期待できます。

- 注文住宅の場合、評価書取得に費用がかかる場合があります。

中古住宅でも活用できる

住宅性能表示制度は、新築住宅だけでなく、中古住宅でも活用できます。こちらも10項目の性能項目で構成されています。目視などによる「現況検査」と「建設住宅性能評価」の2段階があります。新築とは多少異なり「建設住宅性能評価」を実施した住宅のみ専用のマークを添付することができます。既存住宅については2003年度から取り扱いがスタートしました。

実施率を19%から50%にまで高める

新築住宅における住宅性能表示制度の実施率は2009年時点で約19%。「生活基本計画(全国計画)」では、2020年までにこの実施率を50%にまで高めていく指標を掲げています。新築戸建て住宅に向けた住宅性能表示制度については、申請図書の整備に時間がかかることもあり、慣れていない小規模レベルの工務店にとっては敷居が高く感じられ、積極的に導入しない状況が続いてきました。しかし、2009年から始まった長期優良住宅では認定基準の一部がこの住宅性能表示制度をペースにしているのです。中小規模の工務店でも住宅性能表示制度に対応していく環境も生まれています。

評価を行う第三者機関とは?

品確法による住宅性能表示制度の実務を行うのが登録住宅性能評価機関です。2006年3月の品確法の改正で、住宅性能評価機関は指定制から登録制へと切り替わりました。2009年から長期優良住宅の技術的審査を行うなど業務の幅が広がっています。

2006年の法改正で指定制から登録制へ

住宅性能表示制度を利用した住宅はその住宅が持つ性能が客観的に「等級」などで示されることになります。客観的な性能が示された性能評価住宅は、住宅生産者の自己評価では認められない。専門の第三者機関からのオーソライズが必要なのです。その第三者機関が登録住宅性能評価機関となります。2000年の品碓法施行段階では国土交通省から指定を受ける必要があり、指定住宅性能評価機関と呼ばれていました。しかし2006年3月に品確法が改正したことを受け、住宅性能評価機関はそれまでの指定制から登録制へと移行しました。2021年1月現在で、登録住宅性能評価機関は合計106機関あります。国土交通大臣による登録が29機関、地方整備局などによる登録が86機関となっています。

関連業務の幅が広がる住宅性能評価機関

住宅性能評価機関のビジネスは新築住宅向けの性能評価業務を基本としていますが、それ以外の業務については各機関のスタンスによるのが現実です。戸建て住宅と共同住宅の両方を手掛けているところもあれば、戸建て住宅のみ、共同住宅のみ評価するところもあります。戸建て住宅のなかでも木造住宅のみを対象に住宅性能評価を実施するのでも構わないのです。既存住宅の性能評価を実施していないところもあります。さらに業務のエリアを限定してもよいのです。全国規模で対応しているところもあれば、都道府県レベルで対応するところもあります。

住宅性能評価機関では、住宅の性能評価以外の関連業務を展開するところが少なくありません。関連業務とは、建築基準法に則った「建築確認検査」、胆住宅金融支援機構が手がけるフラット35の「適合検査」、室内気中の化学物質などの濃度などを測定する「任意測定」といったものもあるのです。これに加えて、瑕疵保険の検査業務なども入ってきています。

長期優良住宅の認定に向けた技術的審査も実施

長期優良住宅法の施行に伴って、技術的審査を行うことも厳格に求められています。長期優良住宅法では基準に則って長期優良住宅を認定するが、認定するのは所管行政庁と呼ばれるところです。所管行政庁とは建築主などがいる都道府県などが該当します。国土交通省では全国版での基準をつくっていますが、詳細な基準や認定の手続きについては所管行政庁が地域に合わせて策定します。

ただ、実務問題として、所管行政庁が長期優良住宅の認定をするのには慣れていないといった課題がありました。そのため、住宅性能評価で実績を持つ住宅性能評価機関が、所管行政庁の審査を技術的にサポートする体制が取られています。住宅性能評価機関は第三者機関としての役割と業務が増えています。良質な住宅の建設を促進する意味でも、なくてはならないインフラの一つとなるでしょう。

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。

.jpg)