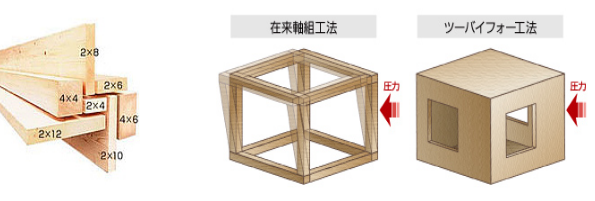

2×4工法・2×6工法と在来工法の背景の違い!!

日本の木造在来工法の住宅寿命は30年以下となっています。方や、北米の2×4工法や2×6工法は、50年、70年、100年という長い住宅寿命が当たり前になっています。そこには、どのような背景や要因があるのでしょうか?

2×4工法・2×6工法

木造在来工法は、戦後のバラック材工法にそのルーツがあり、日本の住宅における伝統工法とは異なるものです。木は人間と同じ生き物であり一本一本に個性やクセがある、法隆寺が1300年の歴史を保っているのも、この木の個性をそれぞれ上手に生かしながら建築されているからです。元来の伝統工法には、曲がった本、ねじれた本、固い本など、木の個性を建築物に生かす知恵と技術があったのです。しかし、現代の伝統的工法といわれている木造在来工法では、見た目のよさや人工的に画一化された部材だけが重要視されて、木のそれぞれの個性を活用するようなノウハウは、今やないといってよいでしょう。少し曲がったり、不格好な野菜は出荷の段階で切り捨てられてしまうように、規格化された材質しか使わず、個性ある木を使いこなす技術が非常に乏しいのです。

2×4・2×6の気密性と断熱性の利点

2×4・2×6工法の最大の特徴は、気密性と断熱性だと言われています。海外の建築物はこれらの要素を考慮して設計されており、特に地震時の安全性が高いとされています。主に2本のボルトが使用され、これが建物の主要構造体を強固にし、耐震性を大幅に向上させます。さらに、気密性も高く設計されており、建物全体が外部からの空気の侵入を最小限に抑えます。

この建築方法では、厚みが216インチ(約34cm)の角材が使用され、その中にしっかりと断熱材が配置されています。これにより、外部からの寒暖の影響を効果的に防ぎ、建物内部の温度を一定に保つことが可能です。断熱材の配置は季節の変化や気象条件に対する建物内部の快適性を向上させています。

外気や内部結露に対する対策も、2×4・2×6の建築方法の利点として挙げられています。この方法は外気や湿度の変動によって引き起こされる問題を最小限に抑え、建物内部の状態を安定させることが期待されます。2×4・2×6の建築方法は気密性と断熱性を強化することで、耐震性や快適性を向上させる優れた特徴を持っています。

ツーバイフォーの問題点

断熱性の低下

ツーバイフォー(2×4・2×6)の材料では、壁の中に隙間があり、断熱材で補完する必要があるが、その隙間が原因で断熱性が低くなる可能性があると指摘されています。この点に注意が必要であり、十分な断熱性を確保するための対策が必要です。

ツーバイフォー(2×4・2×6)の材料は壁の中に隙間を生じる可能性があり、これが断熱性に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。断熱性を確保するためには、適切な断熱材の配置と注意深い施工が必要です。また、ツーバイフォー(2×4・2×6)の材料特性により、建物内に隙間ができやすく、これが断熱性や建物の安定性に影響を与える可能性があります。そのため、適切な対策や補強が必要とされています。さらに、ツーバイフォーの材料が経年劣化により耐久性を失う可能性にも触れられています。将来的な安定性や強度の低下に対処するためには、定期的なメンテナンスや改修が必要であるとされています。

これらの問題点から、ツーバイフォーの建築方法は慎重な検討が必要であり、特に断熱性や安定性、長期的な耐久性に対する懸念が重要視されています。

耐力面材の長期的な懸念

「耐力面材の長期的な懸念」についての具体的な詳細は動画中に明示されていませんが、動画が指摘している点に基づいて、一般的な懸念事項を挙げることができます。

材料の経年劣化

耐力面材が長期間にわたってさまざまな気象条件や環境要因にさらされると、経年劣化が進む可能性があります。これにより、材料の強度や安定性が低下し、建物の構造に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。

耐久性の低下

耐力面材が劣化することで、建物の耐久性が低下する可能性があります。特に、地震や自然災害などの外部要因に対する建物の耐性が減少することが懸念されます。

補強やメンテナンスの必要性

耐力面材が経年劣化すると、その部分を補強するためのメンテナンスが必要になる可能性があります。長期的な安定性を維持するためには、建物の部分的な補強や強化が必要になるかもしれません。

技術や建築基準の進化

長期間にわたる建物の使用中には、建築技術や基準が進化する可能性があります。そのため、初期の建物が最新の安全要件や技術に対応していなくなる可能性があります。これに対処するためには、改修やアップグレードが必要となるかもしれません。

気象条件や環境の変化にさらされることで、木材や他の構造材料は劣化し、その結果、建物の強度や安定性が低下するリスクがあります。この劣化が進行すると、建物の構造全体に対する安全性に問題が生じる可能性があります。また、長期的な耐久性の低下が懸念されます。建物が長期間にわたって使用される中で、材料の強度が衰え、その結果、地震やその他の外部要因に対する建物の抵抗力が減少する可能性があります。これは、建物が耐震性や耐久性の基準を満たし続けるためには、定期的な点検やメンテナンスが不可欠であることを示唆しています。

さらに、技術や建築基準の進化も考慮されます。建物が長寿命を有する中で、新しい建築技術や安全基準が導入される可能性があります。この場合、初期の建物が最新の基準に適合していなくなり、アップグレードや改修が必要となるかもしれません。総括すると「耐力面材の長期的な懸念」は、経年劣化、耐久性の低下、技術進化による適合性の課題などが考えられます。これらの懸念に対処するためには、建物の管理と定期的な保守が不可欠であるといえます。

2×4工法・2×6工法の技術はシンプル!だから住宅寿命が延びる!!

北米などにおける2×4工法・2×6工法の住宅の技術はシンプルで開放的です。こまかい匠わざに妙にこだわったり専門化せず、誰にもわかる単純な工法と原理、誰もが手に入れられる道具と資材で家がつくられているのです。

単純というのは、技術水準が低いこととは違うのです。合理性に富んでいるということです。合理的だから誰にも簡単に理解でき汎用性があります。北米で「DO IT YOURSELF」が盛んなのは、住宅技術が合理的でオープンだからなのです。これは日本では少し考えにくいことですが、専門家向けの住宅工法や技術の詳しい説明書が書店で市販され、一般の人にも手軽に買えるようになっているのです。プロの大工と素人では実際の技術に格差があるのですが、住宅技術に関する情報は誰にも平等にオープンにされているわけです。それだけではなく、道具も資材も大工が使うのと同じものがホームセンターで簡単に手に入るのです。だから北米の2×4工法・2×6工法の住宅寿命は非常に長いのです。

このような北米の合理的で開放的なシステムが住宅の質を向上させたわけです。個人的には日本でもそうあるべきだと思っています。少なくとも、技能を特殊化もしくは特権化して、一般の住宅まで還元しない閉鎖的なやり方は、技術そのものを形骸化し、技能水準を下げ、住環境をさらに貧しくさせるだけだと考えています。

住宅寿命が長い!地震に強い!2×4工法・2×6工法!!

| ハウスメーカー名 | 坪単価 | 工法 |

| セキスイハイム | 高 | 2×6工法 |

| 住友林業 | 高 | 2×4工法・2×6工法 |

| 三井ホーム | 高 | 2×6工法 |

| 住友不動産 | 高 | 2×4工法・2×6工法 |

| 三菱地所ホーム | 高 | 2×4工法 |

| 東急ホームズ | 中 | 2×6工法 |

| 富士住建 | 中 | 2×4工法 |

| スウェーデンハウス | 高 | パネル工法 |

| ミサワホーム | 高 | パネル工法 |

| ウィザースホーム | 安 | 2×6工法 |

| メープルホームズ | 安 | 2×4工法 |

ツーバイフォーの耐震性について

ツーバイフォー工法は、世界各地で広く使われている住宅建築方法の一つで、木材を基材にして軸組みを作り、その中に断熱材や防音材、内装材を入れて建物を建てる方法ツーバイフォーとは、2x4インチまたは2x6インチの松や杉の木材を使用することに由来しています。

ツーバイフォー工法の耐震性は、正しく施工された場合には非常に高いとされています。

ツーバイフォー工法は、柱や梁を木材で作るため、軽量であることが特徴です。そのため、地震の揺れに対して柔軟に反応することができます。また、耐震基準に基づいた設計や施工を行いますが行われている場合、地震による揺れに対して十分な耐力を有しています。ツーバイフォー工法では、柱や梁の間に大量の金物を使用するため、高い構造的な強度を発揮します。金物によって、柱と梁をしっかりと固定することができるため、地震による揺れに対して柱や梁がずれたり、破損したりすることを防ぐことができます。

さらに、ツーバイフォー工法では、地震による揺れを吸収する構造を持っています。 具体的には、柱や梁に斜めにカットを入れて、地震の揺れを吸収する仕組みがあります。を柔軟に受け止め、建物の被害を軽減することができます。ただし、ツーバイフォー工法にも注意点があります。 例えば、正しく施工されていなかったり、必要な補強が行われていたかった場合には、耐震性が低下する可能性があります。あるため、強風による建物の揺れや倒壊の危険があることも覚えておく必要があります。建築家や工務店との相談を重ねながら、適切な施工と補強を行い、耐震性の高い住宅を実現することが重要です。

部材同士の接合に力学的な接合部材を使用することで、接合部分の強度を調整する。

「部材同士の接合に力学的な接合部材を使用することで、接合部分の強度を調整する」とは、ツーバイフォー工法において、木材同士を接合する場合に、接合部分に強度を与えるために、金物や釘など力学的な接合部材を使用することを指します。

壁の柱と梁を接合する場合、釘やビス、金具などを用いて固定します。また、梁と柱を接合する場合には、ホールドダウン金物やアンカーボルトなどを使用することで、地震などの外力による梁の浮き上がりを防止します。このように、ツーバイフォー工法では、接合部分の強度を調整するために力学的な接合部材を使用することで、より基本的な構造を実現しています。 、正しい施工が必要であり、施工に不備があると強度に問題が生じる場合があります。

壁材に高強度のOSB(ストランドボード)などを使用して剛性を調整する。

ツーバイフォー工法では、壁を構成する際にOSB(ストランドボード)などの高強度障壁材を使用することが一般的です。作られる建築材料で、ツーバイフォー工法の壁材に最適な素材です。OSBは強度が速く、剛性もあるため、壁の歪みを押し込む効果があります。また、耐久性に優れており、腐食にも強いため、長時間使用することができます。

ツーバイフォー工法では、木材の剛性や強度を高めるために、柱と梁を使って骨組みを作ることが特徴です。を使用して、剛性を調整する必要があります。このように、ツーバイフォー工法では、部材同士の接合に力学的な接合部材を使用することで、接合部分の強度を調整し、壁材には高強度のOSBなどを使用して剛性を調整することで、耐震性を高めています。

建物全体を構成する柱や梁を適切な位置に配置することで、建物全体のバランスをとる。

建物全体を構成する柱や梁を適切な位置に配置することで、建物全体のバランスをとることは、ツーバイフォー工法の耐震性を高める重要なポイントの一つです。柱と梁は、建物全体を支える構造体の要素であり、地震による力に対して強度を持っていることが求められます。ツーバイフォー工法では、柱と梁を2x4や2x6の木材で作り、建物また、適切な位置に配置することで、建物全体のバランスを取ることができます。

通常、柱と梁は垂直方向に設置されますが、ツーバイフォー工法では、建物の負荷を効果的に分散させるために、斜めや曲線的な配置を採用する場合があります。また、構造計算によって、地震など外力に対して十分な強度を持つ柱と梁の配置を決めることが重要です。適切な柱と梁の配置によって、建物全体がバランスよく支えられることで、地震による揺れに対して適切な反応を示すことができます。梁の配置は非常に重要な要素となります。

木材自体が地震に対して強く、断熱材や内装材などの軽量材料を使用することで、重量を抑えます。

木材自体が柔軟性があり、軽く、地震に強いという特徴があります。ツーバイフォー工法では、柱と梁を使って建物を支えるため、この柔軟性と強度を生かすことができます。これにより、地震発生時に建物が揺れることで発生する地震力に対して、柔軟に反応することができますこのため、地震に対して高い耐震性を持ち、建物の倒壊を防ぐことができます。

建物の高さや構造によっては、地震による揺れに対して弱い場合がある。

ツーバイフォー工法の住宅は、木材を柱と梁に使っているため、地震による揺れに対して、柱や梁が曲がったり変形したりします。また、建物の高さはさすがに、地震による揺れの影響が大きくなるため、耐震性については、建物の高さや構造によって異なる場合があります。

適切な耐震補強を行えば、十分な耐震性が確保できる

ただし、適切な耐震補強を行うことで、十分な耐震性が確保できます。 具体的には、建物の柱や梁、壁、天井、床などに、補強材を追加することで、地震による揺れに対してより強く同意することができます。また、建物の地盤との接合部分や、基礎部分にも、十分な耐震性を準備することが重要です。地盤が弱い場合や、基礎部分に問題がある場合は、地震による揺れに対して、建物全体が傾いたり、ずれたりすることがあります。

日本の建築基準に基づいて、十分な耐震性を検討できる

日本では、建築基準法に基づいて、建物の耐震性に関する基準が定められています。ツーバイフォー法住宅も、これらの基準に基づいて設計されており、十分な耐震性を確保できるようになっていますます。

ただし、ツーバイフォー工法の耐震性は施工の程度に大きく左右されるため、正しく施工されなかった場合は耐震性が低下し、地震による被害が発生する可能性があります。や劣化も当然得られるため、定期的な点検やメンテナンスが必要となります。

ツーバイフォーは震度7に耐えられますか?

ツーバイフォー工法は、正しく設計・施工された場合、震度7に耐えることができます。地震に対する防御を高めるためには、建物の設計や施工に加えて、地盤改良盤や地震対策工事など、様々な工夫が必要です。また、震度7に相当する地震は非常にまれなため、一般的な住宅においては、耐震性6程度までの耐震性を検討することが一般的です。

震度7に対する耐震性能については、地震の揺れの強さや持続時間によっても異なります。全ての場合において安全であるわけではありません。建築基準法では、建物の耐震性能を地震の大規模や建物の用途、地盤条件に応じて分類し、最低限必要な基準を定めています。これらの基準をクリアすることで、建物は耐震性能があると認められ、地震による被害を最小限に抑えることができます。

しかし、地震の強さや持続時間がかかる場合には、建物が耐えられなくなる可能性があります。 、鉄筋コンクリート工法などの強度の高い建材を使用する場合もあります。また、地震による揺れに対応するため、適度な耐震補強や地盤改良工事も必要とされます。

ツーバイフォーは「高周波振動」に耐えられますか?

.jpg)

ツーバイフォー工法は、正しく施工された場合、高周波振動に対しても一定の防御を持っていますが、その防御は限定的であると言われています。

高周波振動とは、地震の揺れのうち、周波数の高い部分を指します。が、高周波振動によっても建物に損傷が生じます。ツーバイフォー工法の場合、壁材にはOSBや石膏ボードなどが使用されますが、これらの材料は軽量で剛性が遅く、高周波振動にはあまり強くありません。また、ツーバイフォー工法では、柱や梁を密に配置するために、通常の木造住宅よりも断面積の少ない材料を使用することがあり、これも高周波振動に対する耐性を低下させる原因となります。

実際、ツーバイフォー工法で建てられた建物は、地震の際に高周波振動が発生する場合には、他の工法で建てられた建物と比較して、程度の弱さがあると断定します。基準法に基づいた適切な耐震設計が実施され、施工も適切に行われている場合、高周波振動に対しては一定の耐性を持っていると断言します。

一方、住宅においては、高周波振動に対する設計基準が明確に定められているわけではありません。そのため、地震の大規模や震源地の地盤状況などによっては、建物が被害を受ける可能性があるとされています。

ただし、近年では、ツーバイフォー法則工耐震性を向上させている建築会社もあります。また、耐震補強工事を行うことで、ツーバイフォー工法の住宅でも耐震性を向上させることができます。

ツーバイフォーデメリット

燃えやすい

ツーバイフォー構造は木材を主体としているため、火災の危険性が高く、建物自体が燃えやすいという欠点があります。そのため、防火対策が必要となります。

騒音

木製の構造物は、音を伝えやすいため、隣接する住居や道路からの騒音に弱いという欠点があります。このため、建物の周りの工夫に騒音を遮るをする必要があります。

メンテナンスが必要

木製の建物は経年劣化が早いため、定期的なメンテナンスが必要となります。メンテナンスを怠ると、建物の寿命が短くなるだけでなく、耐震性や耐久性が低下することもあります。

耐震性に対する不安

木材を主体としたツーバイフォー構造は、壁の強度が弱く、地震に対する耐震性に不安があるという声もあります。

価格

ツーバイフォー構造は、構造材として使用される木材的なものが比較的高価であるため、一般的な鉄筋コンクリート構造に比べて建設費が高くなることがあるという点も挙げられます。性が高く、建物の寿命が長いというメリットがあるため、長期的な展望から見れば、コストパフォーマンスは高いと断言できます。

断熱性能が低い場合がある

ツーバイフォー工法では、内部に断熱材を入れるため、断熱性能が高いと施工されている。

費用が高い場合

ツーバイフォー工法は、素材や施工方法によっては割高になることがある。また、一般的な軸組み工法よりも多くの木材を必要とするため、環境への負荷がかかる大きくなる可能性がある。

水や湿気に弱い場合がある

木材は水や湿気に弱く、腐食や膨張・崩壊が起こりやすい。 特に、台風や集中豪雨などの自然災害が多い地域では、湿気や雨漏りなどが発生する可能性がある。

耐久性に限界がある場合がある

ツーバイフォー工法は、一般的な軸組み工法に比べて耐久性が低いとされている。 、建物の寿命に限界がある可能性があります。

設計自由度が限定される場合

ツーバイフォー工法は、構造上の理由から、建物の設計に一定の制限がある場合がある。 特に、交差点部の設置などには注意が必要である。

ツーバイフォー工法と在来工法の違い!!

震性はほぼ同等!!【現在では】

一般的な意見としては、2×4工法の方が在来工法に比べて構造的に強く耐震性も高いというものがあります。柱と梁で躯体が構成される在来工法よりも、6面体の壁・天井・床で建物を支えるツーバイフォー工法の方が構造的に強いと主張される方が多くいます。ですが、ひと昔の在来工法の住宅はさておき、現在の在来工法は、ツーバイフォー工法の良さを取り入れ構造壁をたくさん作るような建て方になってきています。壁もツーバイフォー工法のように構造用合板を貼って強度を高めている在来工法が主流となり、そのような在来工法の家の強度はツーバイフォー工法と同等と言ってよいでしょう。

「強度」・「耐震性」は同等!!

ツーバイフォー工法とは?

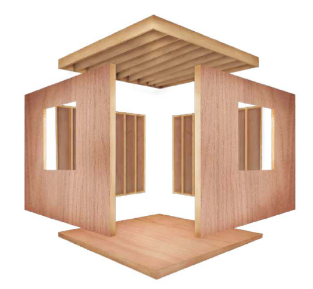

ツーバイフォー工法は、壁式構造のひとつですが、2×4材と呼ばれる構造材を用いて強度を高める工法です。比較的単純な作業で家をつくれるため、工期が非常に短縮できる点がメリットです。ツーバイフォー工法は、北米では一般的な木造の方法で、西部開拓の時代に発祥した「幌馬車を模した構造」ともいわれています。正式には、バルーン構造、ポストアンドビーム構造、プラットフォーム構造の3種類の構造がありますが、我が国では昭和49年、建設省の提唱によって、プラットフォーム構造を「枠組壁工法」と呼ぶことになりました。使用される材が、2×4材や2×6材などの規格材であることから、ツーバイフォー工法・ツーバイシックス工法と呼ばれていますが、これらはすべて輪人材となっています。国産材にはこの規格の材はありません。ツーバイフォーは、日本でもすっかりメジャーになりました。テレビのCMやインターネット広告を見ていると、フリープランで耐震性が高く、遮音性、断熱性に優れ、台風や衝撃、火災、腐食に強くて・・・と、どこをとっても素晴らしい理想の工法のように聞こえます。しかし、宣伝を真に受けるだけでなく、その特徴をしっかり理解しておきたいものです。

木造の壁式構造に用いる面材は合板がほとんどですが、これは高さに対して厚さが小さいため、建物重量を支えることができません。ツーバイフォー工法の場合、壁の内部には比較的細い柱が何本も立っています。それだけではやはり建物重量を支えることはできませんが、合板と細い柱を組み合わせることによって強度を発揮する構造になっています。

これに対して、合板を用いた在来工法では、面材である合板には建物重量を負担させずに水平力だけ負担させ、建物重量は柱に負担させます。なお、この水平力を負担する合板を筋交いに置き換えたのが原形型在来構法で、ブレース構造と呼ばれています。

施工・監理のレベルが課題

海外からの輸入材を使っていることから、船荷が遅れて部材が届かなかったり、品質が悪くて交換したりで、工事作業がしばらくストップしてしまうことが現実に起こっています。また、現場での技術的な対応が不充分な業者もあることも事実です。ツーバイフォー専門の大工さんや工事管理者、トラブルにスムーズに対処できる工事監理者は極一部の施工業者だけでしょう。建設業者の実績や施工内容、特に工事スタッフについては、よく説明を受けたほうがいいでしょう。

ツーバイフォー工法を採用するハウスメーカー

| ツーバイフォー工法 |

セキスイハイム 三菱地所ホーム 住友不動産 セルコホーム 富士住建 メープルホームズ |

|---|---|

| ツーバイシックス工法 |

住友林業 住友不動産 三井ホーム 東急ホーム ウィザースホーム セルコホーム GLホーム |

※各社の資料請求はこちらから!!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【PR】 タウンライフ

「木造トラス構造」で構造的デメリット解消!!

間取りの自由度が低い!!

開口部が大きくできない!!

ツーバイフォー・ツーバイシックスにおいて、このようなデメリットをあげる方がいますが、「木造トラス構造」を採用することで、それらデメリットの多くは解消されます。

木造トラス構造の効果

強度とスパンの向上

木造トラス構造は強度があり、大きなスパンを確保できるため、ツーバイフォー構造の建物においても広い空間や大きな開口部の設計が可能となります。これにより、柔軟な間取りや建物デザインが実現できます。

耐震性の向上

木造トラス構造は耐震性を向上させる役割を果たします。地震時に発生する力を分散し、建物全体の安定性を高めます。これにより、2×4構造の建物が地震に対してより頑強になります。

集中荷重の分散

木造トラス構造は荷重を均等に分散する特性があります。これにより、大きな開口部や屋根などでの集中荷重がある場合、トラスが負担を軽減し、建物の構造がより頑丈になります。

工事の効率化

木造トラス構造は工場で製造され、現場での取り付けが迅速に行えるため、建築工事全体の効率が向上します。これにより、工期の短縮やコストの削減が期待できます。

デザインの柔軟性

木造トラス構造の使用により、建物の外観や内部デザインにおいて柔軟性が向上します。ユニークで複雑な形状のトラスを導入することで、建物に特有のデザインが可能になります。

軽量化と基礎への負担軽減

木造トラス構造は強度がありながらも軽量であるため、建物全体の軽量化に寄与します。これにより、基礎への負担が軽減され、地盤に対する影響が抑えられる可能性があります。

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。