ツーバイフォー工法の強さの秘密とは?【高い耐震性】

6面体のモノコック構造がツーバイフォーの強さの秘密!!

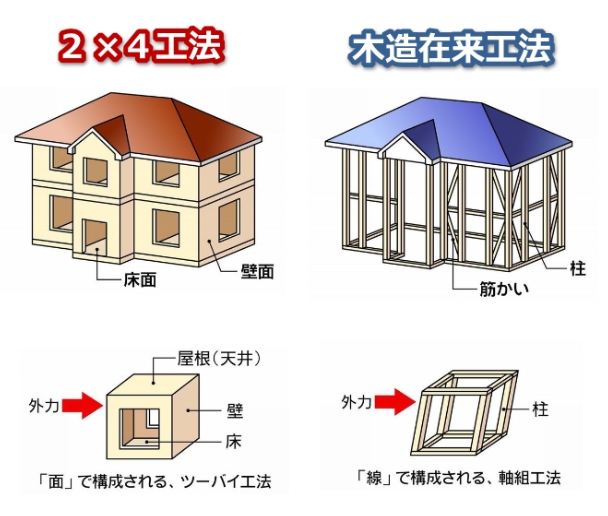

北米で開発されたツーバイフォー・ツーバイシックス(2×4・2×6)工法は、日本で昔から最も多く用いられている在来軸組工法とは、全く異なる建築工法です。在来軸組工法が柱や梁などで建物を支えるのに対し、ツーバーフォー工法は【面】で建物を支えます。床、壁、屋根が組み上がることで6面体の面構造を構成します。6面体の面構造はモノコック構造とも呼ばれ、地震や台風などの外力に対し、抜群の強さを発揮します。さらにツーバイフォー(ツーバイシックス)工法は気密性、断熱性にも優れています。抜群の強度を誇り、快適な工法とも言えます。一般的には在来木造住宅の1.25倍の耐震性があると言われています。

●ツーバイフォー工法は、在来工法よりも優れた木造工法

ツーバイフォー工法と在来工法の違い

ツーバイフォー(ツーバイシックス)工法は6面体のモノコック構造なので、在来工法と比較すると圧倒的に、耐震性・耐風圧性等の外部からの力に強い作りになっています。

一目瞭然!! 2×4(2×6)工法の強さ!! 【耐震性】

ツーバイフォー(ツーバイシックス)工法は面で構成されいます。一方、在来工法は線で構成されています。外力を受け止める部分も2×4(2×6)工法は面全体、在来工法は柱と梁等の接点となります。圧倒的に2×4(2×6)工法の方が外力に強い構造なのです。

ツーバイフォー工法のハウスメーカーとその商品

| メーカー名 | 商品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 三井ホーム |

「ウエストウッド」 |

プレミアムモノコック構法 |

| セキスイハイム |

「グランツーユー」 |

プレハブ工法 |

| 三菱地所ホーム |

「オーダーグラン」 |

ツーバイネクスト構法 |

| 東急ホームズ | 「ミルクリーク・シリーズ」 |

2x6パワーフレーム工法 |

| 住友不動産 |

「プレミアム・ジェイ・シリーズ」 |

ハイブリッド2×6工法 |

| セルコホーム |

「クイーンアン・スタイル」 |

カナダ輸入住宅 |

ツーバイフォーの高い耐震性を証明!! 東日本大震災

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、多くの住宅が被害を受けました。しかしその中でもツーバイフォー(ツーバイシックス)工法の住宅は持ち前の強さを十分に発揮しました。

日本ツーバイフォー建築協会の調査によると、津波による被害を除き「当面補修をしなくとも居住に支障のない住宅」は全体の約97.6%を占めています。ほとんどの2×4(2×6)工法の住宅が無傷だったのです。阪神大震災、そして新潟県中越地震に続き、2×4(2×6)工法の優れた耐震性が証明されました。今年の春に起きた熊本地震では東日本大震災、阪神大震災よりも住宅の倒壊率が高かったようです。しかし、そのような状況下でも2×4(2×6)工法の住宅は高い耐震性を示したようです。現状では具体的なデータはあがってきていませんが、今後の日本ツーバイフォー建築協会の発表が待たれます。

| 阪神淡路大震災(平成7年6月1日) | 半壊:2棟 | 全壊:0棟 |

| 東日本大震災(平成23年3月11日) | 半壊:69棟 | 全壊:7棟 |

| 熊本地震(平成27年4月14日) | 半壊:0棟 | 全壊:0棟 |

東日本大震災の全壊棟数が「7」となっていますが、このうち1棟は類焼によるもので、簡単に言えば隣の家のからの出火が原因で、火災により倒壊したということです。残りの6棟は地盤崩壊によるものです。住宅の地盤が津波により崩壊して全壊となったのです。地盤が崩壊してはどんな頑丈な住宅でも、倒壊や全壊は免れることはできないでしょう。実質的には住宅自体の問題で全壊となったとは言えないでしょう。

ツーバイフォー工法の耐震性の高さの理由は「耐力壁」!!

ツーバイフォー工法の場合は、すべて構造用合板などの面材を用いて耐力壁を作ります。ティッシュペーパーの「紙箱」を想像してみればわかります。別名モノコック構造とも呼ばれるこの方法は、ティッシュペーパーの紙箱同様に床・壁が一体構成されているため、非常に強い耐震性を発揮するのが大きな特徴です。さらに一般的な木造軸組工法ではほとんど強度を持たない内壁用の石膏ボードも、ツーバイフォー工法では規定の方法で釘を打つことで強度が大幅に増し、耐力壁として計算ができます。このためツーバイフォー工法で用いられる耐力壁は、軸組工法でいうところの「筋交いのたすき掛け」以上の強さを持ち、あまり無理せすに高い耐震性を確保することが可能なのです。

さらには、実際の地震時には壁だけでなく住宅の床面にも「ねじり方向の力」が加わりますが、この場合、一般的な木造組工法では一般に火打ち梁という部材で、床の水平方向のねじれに対抗するしかありません。対してツーバイフォー工法の場合は、床面も他の耐力壁と同様の強固な方法で施工できるため、木造軸組工法に比べてはるかに変形しにくい、「強い床面」を造り出すことができるのです。この様にツーバイフォー工法独特の床の組み方を「剛性床」といい、最近では軸組工法でも取り入れられつつあります。

もっとも、耐震上有利な箱型に近づけるため、ツーバイフォー工法では窓の大きさなど、開口部が規制される場合も多くなります。ツーバイフォー工法は、構造的に強い反面、耐力壁が邪魔して、木造軸組工法よりもすこし融通の効かない工法といえるかもしれません。

ツーバイフォー工法の住宅は「長周期地震動」の倒壊しないのか?

ツーバイフォー工法では、2x4インチの材木(実際には45×90mm)を使って、柱と梁を組み合わせた骨組みを作り、その上に断熱材と外装材を組み合わせるという構造になっています。 、強度や耐震性に優れているとされています。

ただし、長周期地震動に対しては、多少の境界があります。長周期地震動は、揺れの周期が長く、揺れが大きい地震です。この地震に対しては、建物の柔軟性が必要になります。 、ツーバイフォー工法の構造は、柱と梁が剛直に向いているため、柔軟性に欠けるという問題があります。

そのため、長周期地震動が多い地域では、ツーバイフォー工法の住宅に対して、耐震基準が厳しくなっている場合があります。建築基準法によると、建物の構造体については、地震の揺れに制約するために、耐震性能を十分に整える必要があります。

長周期地震動の仕組み

長周期地震動とは、揺れの周期が長い地震のことを指します。 通常の地震の場合、揺れの周期は数秒から十数秒程度で、高周波の揺れが主となりますが、長周期地震動では揺れの周期が30秒以上にもなり、低周波の揺れが続きます。長周期地震動は、地震波の周波数が低く、長い周期を持つ地震であるとされています。 、高層建築物や橋梁、ダムなどの巨大構造物にとっては特に重要な問題となっています。

長周期地震動のメカニズムは、地震波が断層面で発生した瞬間、地盤が瞬間変形することで発生します。この変形により、地盤には地震波の低騒音成分が含まれ、その影響を受ける建物には、建物の振動を強める可能性があるため、倒壊の原因となる場合があります。

長周期動の発生は、建物の構造や材質、地盤の地質構造など地震によって異なります。そのため、耐震性能を高めるためには、地震に対する構造の強化や、地盤の改良などが必要とされます。耐震性能を向上させることで、長周期地震動に対する安全性を整えることができます。

長周期地震動の被害

長周期地震動は、震源地から遠く離れた地域でも大きな揺れを引き起こすため、過去にも多くの被害をもたらしてきました。た東京都心でも長周期地震動による揺れが観測され、高層ビルで大きな被害が発生しました。また、1995年に発生した阪神・淡路大震災でも、長周期地震動による揺れによって高層マンションが崩壊し、多くの犠牲者が出るなど大きな被害が発生しました。

長周期地震動による被害は、建物の地盤沈下や、建物の自然振動数と地震波の振動数が共振することによる建物の大きな揺れ、建物の構造的な破壊、地盤液状化による建物の傾斜や倒壊など特に、地盤の液状化は長周期的な地震動によって発生しやすくなり、地震の揺れによって地盤が液化し、建物が傾斜したり倒壊したりして壊滅します。

ツーバイフォー工法住宅は「熊本地震レベル」で倒壊しないのか?

ツーバイフォー工法住宅は、正しく施工されていれば、十分な強度を持っており、一般的な地震では倒壊することはありません。ただし、大地震などのより地震大きなや、建物自体に問題がある場合は倒壊する可能性があります。

2016年の熊本地震では、多くのツーバイフォー工法の住宅が被害を受けました。また、震災後に行われた調査でも、正しく施工されていたツーバイフォー工法住宅でも被害を受けたものがあるとされ、正しく施工されていたコンクリート造の建物でも被害頂いたものがあることが分かります。

つまり、ツーバイフォー工法住宅が地震に強いかどうかは、施工の質や建物の設計など、多くの要件に依存します。 正しい施工と適切な耐震対策を行っていれば、熊本地震のような大きな地震でも倒壊することはないと考えられます。

ツーバイフォー工法は火災保険が安い!!【半額に割り引き!!】

地震に強い頑丈な構造で知られるツーバイフォー住宅は、実は火災時にも優れた耐火性を発揮するため、「奨励準耐火構造」の認定が取得できます。ツーバイフォー工法を採用し、「奨励準耐火構造」の認定を取得すれば、火災保険が大幅に安くなります。木造の在来工法の住宅に比べると【約半額】で同等の保証を受けることが出来るのです。もちろん、火災保険料の節約もできますが、実際の火災時にも燃えにくいということは、家族の生命や財産を守ることにつながります。

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。