土地の相場や購入費用

注文住宅を建てたいと思っても、土地がなければ建てることはできません。既に土地を所有している場合や、建て替えの場合は土地探しは必要ないでしょうが、それ以外のケースでは土地探しから、家づくりがスタートすることになります。

立地はその家の価値を大きく左右します。上モノ(家本体)にばかりに目がいきがちですが、いくら素晴らしい上モノを建てても、利便性の良くない土地だったり、日当たりが悪いなどの条件の良くない土地だとしたら、せっかくの家が台無しです。しかし、良い条件の土地を手に入れようとすると、もちろん費用は多めに準備しなければなりません。

ここでは、土地の相場や購入にあたり必要な費用等を解説します。

土地の購入に必要な費用

提示されている価格がそのまま購入金額になります。また、購入金額以外に諸費用というものが必要になってきます。諸費用の相場は「土地の購入金額の3%~4%」程度です。では、諸費用の中身とは一体何なんでしょうか?

不動産仲介手数料

土地購入の諸費用の中で最も大きな割合を占めるのが、「不動産仲介手数料」です。

土地の持ち主から、その土地を売ってもらう時に、不動産業者に仲介してもらわなければなりません。個人同士が売買することは非常にリスクが伴うので、不動産仲介業者にお願いしましょう。その仲介をした不動産業者に支払う手数料です。

この手数料の上限は宅地建物取引業法で決められています。

「土地の代金×3%+6万円」

となっており、この金額に消費税がプラスされます。(ここで勘違いされる方がいますが、これは仲介手数料なので課税されます。消費税がかからないのは土地本体の価格です。)

【具体例】

1,000万円の土地を購入した場合。

1,000万円 × 0.03 + 6万円 = 36万円(+消費税) = 388,800円

もう一度言います。土地本体の代金には消費税はかかりませんが、仲介手数料にはかかりますので注意しましょう。また、仲介手数料の上限以上に請求されていないか確認する必要があります。上限以上に請求すれば宅建業法違反となり、不動産業者は厳しいペナルティーを受けることになります。昔はインターネットなどが普及しておらず、情報が少なかったため、悪徳な不動産業者のいいなりに、上限以上の仲介手数料を払わされたというケースも実際にありました。最近は巧妙になり、仲介手数料は宅建業法内で請求し、さらに別項目で「コンサルティング費用」などと称して過剰に要求する業者もいるので要注意です。

収入印紙代金

土地の購入契約時に、売買契約書に貼る収入印紙の代金です。

土地の代金が1000万円を超え、5000万円以下ならば印紙代は1万円となります。本来は2万円なのですが、軽減措置により平成26年4月1日から平成32年3月31日までは1万円となります。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |

| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

登記費用

購入した土地を登記をするのに必要な費用です。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。土地の場合は所有権移転登記となります。費用は司法書士によって異なります。土地の金額にもよりますが、10万円~20万円が相場となります。ただしローンを組む場合は、自分で不動産登記を行うことは認められていませんので要注意です。

不動産登記は土地の所有者が自分であることを、第三者に主張する為に必要です。つまり不動産は、登記簿に記載し一般に公開することによって、第三者に権利を主張することができるのです。(民法177条)逆に言えば、登記をしていなければ、権利は他人に主張できないということにもなります。ただ、登記をしていない方もたくさんいますし、名義の変更をしていない方も現実的には多くいらっしゃいます。

土地を借りる

定期借地権で土地を借りて家を建てることもできます。この場合、土地の購入費は掛かりませんが、毎月数万円程度の土地代を払わなくてはなりません。また、多くの場合で保証金が必要となります。一般的にその土地の売買代金の相場の2~3割となっています。売買価格の相場が2,000万円の土地ならば、400万円~600万円ほど必要になります。保証金は契約期間終了後に返還されます。

所有権に比べ低価格で 土地を利用できる借地権土地の権利には、所有権と借地権があります。所有権のある土地とは、自分自身が購入なり、相続なりで保有している土地のことです。借地権の土地は、ほかに所有者がいて、その所有者に地代を払って土地を利用する権利を得るものです。借地権には「賃借権」と「地上権」があり、賃借権はさらに分類されます。もっとも多い借地の形態は賃借権の「定期借地権」です。

借地権を利用すれば、土地を購入しなくても家を建てることができます。初期費用は土地の購入相場価格の1~3割で初期費用を安く抑えたい人には、魅力的な方法です。ただし、契約に従い、地主に毎月の地代を支払う必要があります。また、契約満了時には、家を壊して更地にした土地を返還しなければいけない借地権もあります。

【借地権】

・賃料を支払って土地を借りる権利。

・債権扱い。

・土地買い取り不可。

・初期費用が土地価格の1~3割の保証金

・転売可能

・相続税対象とはならない

・土地に担保能力はない

土地の価格

駅や公共交通の近く、近隣に商業施設などが豊富にあり利便性が高いなど、多くの住んで見たいと思うエリアなどの、住みやすく好立地な土地は相場が高くなります。逆に、一般的に生活に不便だと思われていて、人気の薄い土地は相場が低くなります。これらの土地の相場は、その地域の不動産業者に聞くのが一番簡単なのですが、自分自身でもその土地の相場感をつかむ方法があります。それは国が発表している価格データです。

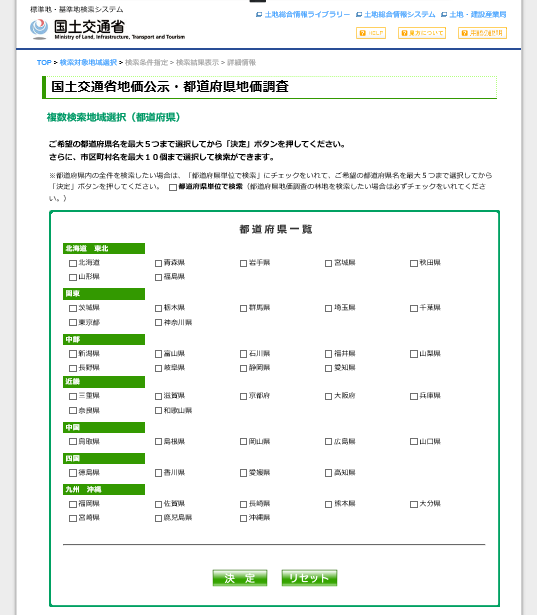

地価公示価格

国土交通省より発表されているデータに地価公示価格というものがあります。これは、国土交通省の鑑定員が毎年1月1日時点の土地価格の標準価格を公示したものです。

1969年(昭和44)6月に公布された地価公示法(施行は同年7月)に基づいて、毎年春に、国土交通省が全国の土地価格を調査し、公示する制度のことです。この制度の目的は、「一般の土地取引の当事者に対して信頼度の高い標準価格としての情報を提供すること」と、なっています。この公示価格が実際の取引価格そのものでも、かなり近いものでもありません。これはあくまでもお役人がある一定のものさしで表した金額です。実際の取引価格はその他の要因や大きくで変化しますので、あくまでも目安として考える必要があります。

国土交通省ホームページ https://tochi.mlit.go.jp/

【地価公示価格 検索例】

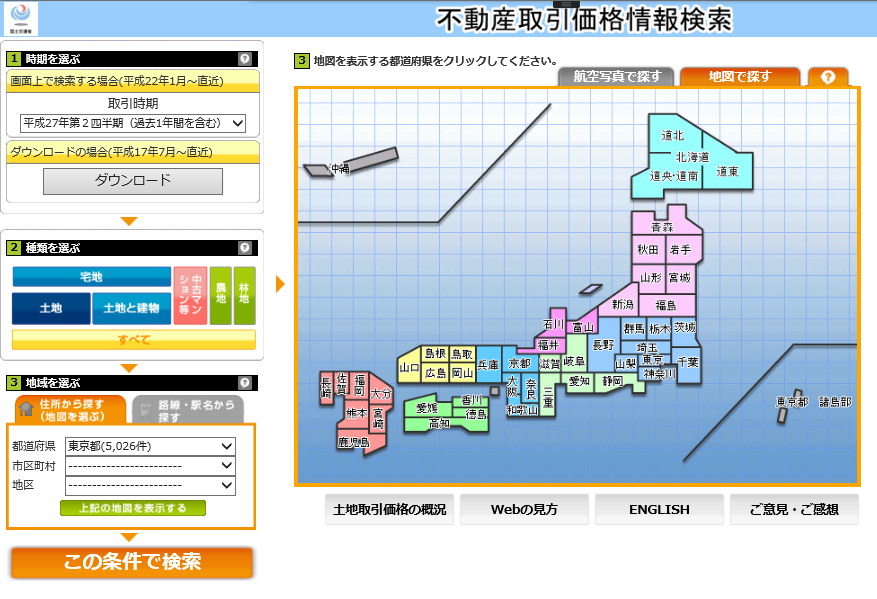

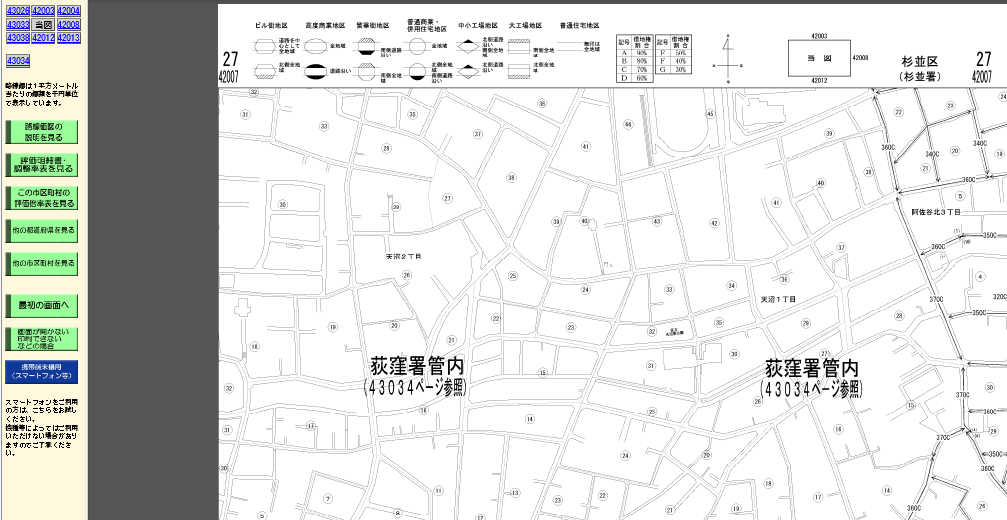

路線価

国土交通省より発表されているデータに路線価というものもあります。これは相続税や贈与税を国が課税する為に、国税庁が都市部の道路ごとに価格を設定したものです。路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。一般的には「路線価」といえば「相続税路線価」を指すことが多いでしょう。「固定資産税路線価」は、土地の固定資産税評価額を決める際の基準となる価格です。

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/

路線価図・評価倍率表 https://www.rosenka.nta.go.jp/

【路線価 検索例】

あくまでもここで得られるデータは目安とお考えください。実際の取引価格はまた別の要因が大きく絡んでくるので、異なります。しかし実際に不動産業者もこれらのデータを元に売買価格を算定しているのも事実です。この二つのデーターと、チラシや広告、インターネット媒体などに掲載されている実際の物件の価格を慎重に精査すると、ある程度の相場感というものが見えてきます。不動産業者が教えてくれる価格を鵜呑みにせずに、自分自身でも確認してみることが大切です。

『地価公示価格』と『路線価』の違い

地価公示価格

お国が作った土地取引の目安

路線価

国税庁が作った税金を取るための目安

アドバイス

土地選び、物件選びの各ファクターは、それぞれに必ず「表と裏」があると私は思っています。表と裏両方を理解して検討することが重要です。

【例えば】

駅が近いので便利

商業施設が近いので便利

隣が公園なので隣接して建物が建たない

自然が多く環境が良い

【これは裏返せば】

駅が近いので便利 ⇒ 音がうるさい・通勤時渋滞・治安の問題

商業施設が近いので便利 ⇒ 搬入車両の早朝の騒音・近隣渋滞

隣が公園なので隣接して建物が建たない ⇒ 子供の声、夜間のたむろなど騒音の問題

自然が多く環境が良い ⇒ 利便性が良くない

それぞれのメリットの裏にはデメリットがあるのです。

このどちらが自分たちの土地選びに関して大きなウエイトを占めるのか、よくよく考えることが重要です。後から後悔をされる方のほとんどは、表しかあるいは裏しか見えておらず、選択を誤るのです。表ばかり見て購入し、実際に生活してみると裏ばかり気になりだします。デメリットだと認識して生活してみると、逆にメリットが見えてきたりするものです。検討時にはメリットだと思う項目のデメリットを考え、デメリットだと思う項目のメリットを探してみましょう。表にするとわかりやすいですよ。

土地購入の契約は権利を明確に!!

土地は「ひと目ぼれ」したからと、すぐに契約してはいけません。見た目 だけではわからない問題が、隠れている可能性が大いにあるからです。まず、権利関係を登記簿でしっか り確認しましょう。売主と実際の所有 者が違っていないか、銀行などの抵当権がついていたら大変です。また、権利関係が複雑だと、後々のトラブルの元になります。また、希望の建物が建てら れるかどうかも重要です。法的な制限によって、希望の間取りプランニングができない場合もあります。不動産の契約は専門知識が必要なことが多く、売主との「言った・言わな い」のトラブルも少なくありません。 必要なこと、重要なことは必ず書面にしてもらい、些細なことも納得のいく まで説明を受けるようにしましょう。

購入後は必ず土地の登記を必ず行う

登記とは、土地の所在地や面積など物理的状況と所有者の氏名、担保権の有無など権利関係を法務局が管理する登記簿に記載し、一般に公開する制度です。登記することで公に土地の所有権を主張することができます。土地の 場合は「所有権移転登記」が必要で。ローンを組めば「抵当権設定登記」も対象になります。登記は自分でもでき ますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

土地購入の契約前の チェックポイント

【設備の状況】

・上下水道は通っているか。

・汚水処理はどのような方法か。

・電気は通っているか。

・未整備の場合、費用負担はどうなるのか。

【土地売買の条件】

・建築条件がつくのか。

・古家がある場合、だれが解体費用を負担するのか。

・価格は相場からかけ離れていないか。

・希望の住宅ローンが使用できるか。

【権利関係】

・所有者と売主は同じになっているか。

・銀行などの抵当権(担保)がついていないか。

・隣地との境界線があいまいになっていないか。現地で確認をし、境界杭を設置する。

・登記簿の面積は実測値と同じか。違う場合は、実測値を優先する。

【建物の制限】

・用途地域などに制限されることなく希望の家が建てられるか。

・セットバックは必要ないか。

・私道負担はないか。

・都市計画道路の予定地ではないか。

公図と地籍図について

隣地との境界線や土地の面積を確認するには、登記簿のほかに公図というものを利用します。公図とは土地の位置、境界、地番などが確認できる地図で、明治初期の測量を基につくられたものです。実は公図は、法的な拘束性がない地図なのですが、不動産取引では広く利用されているのが現状です。またの名を「字限図」とも呼ばれます。

法的には、高度な測量で製作された「地籍図」が正式な地図です。しかし地籍図は、その整備が遅れており、特に都心部では、東京19%、愛知12%、大阪7%しか完成していません。そのため、地籍図のない地域は公図で、だいたいの状況を見ることになります。公図も地籍図も法務局に申請して閲覧します。ただし公図は正確性に欠けることが多いので、土地の購入前には必ず面積や境界を実測調査しましょう。調査費用は売主が負担するのが一般的です。

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。